La crisi di Trieste 1945

La crisi di Trieste 1945

Novecento

Scarica il PDF

di Raoul Pupo

Quella di Trieste fu la prima crisi internazionale del dopoguerra: tale collocazione, assieme alla durezza del confronto fra anglo-americani da una parte e sovietici dell’altra, ha fatto sì che a lungo venisse considerata anche come la prima crisi della guerra fredda. Non fu così, come vedremo, ma è proprio in quell’occasione che Winston Churchill coniò una delle sue immagini più celebri:

Una cortina di ferro è calata sul loro fronte [dei russi]. Non sappiamo che cosa stia succedendo dietro di essa. Non c’è dubbio che l’intera regione ad est della linea Lubecca-Trieste-Corfù sarà presto completamente nelle loro mani.

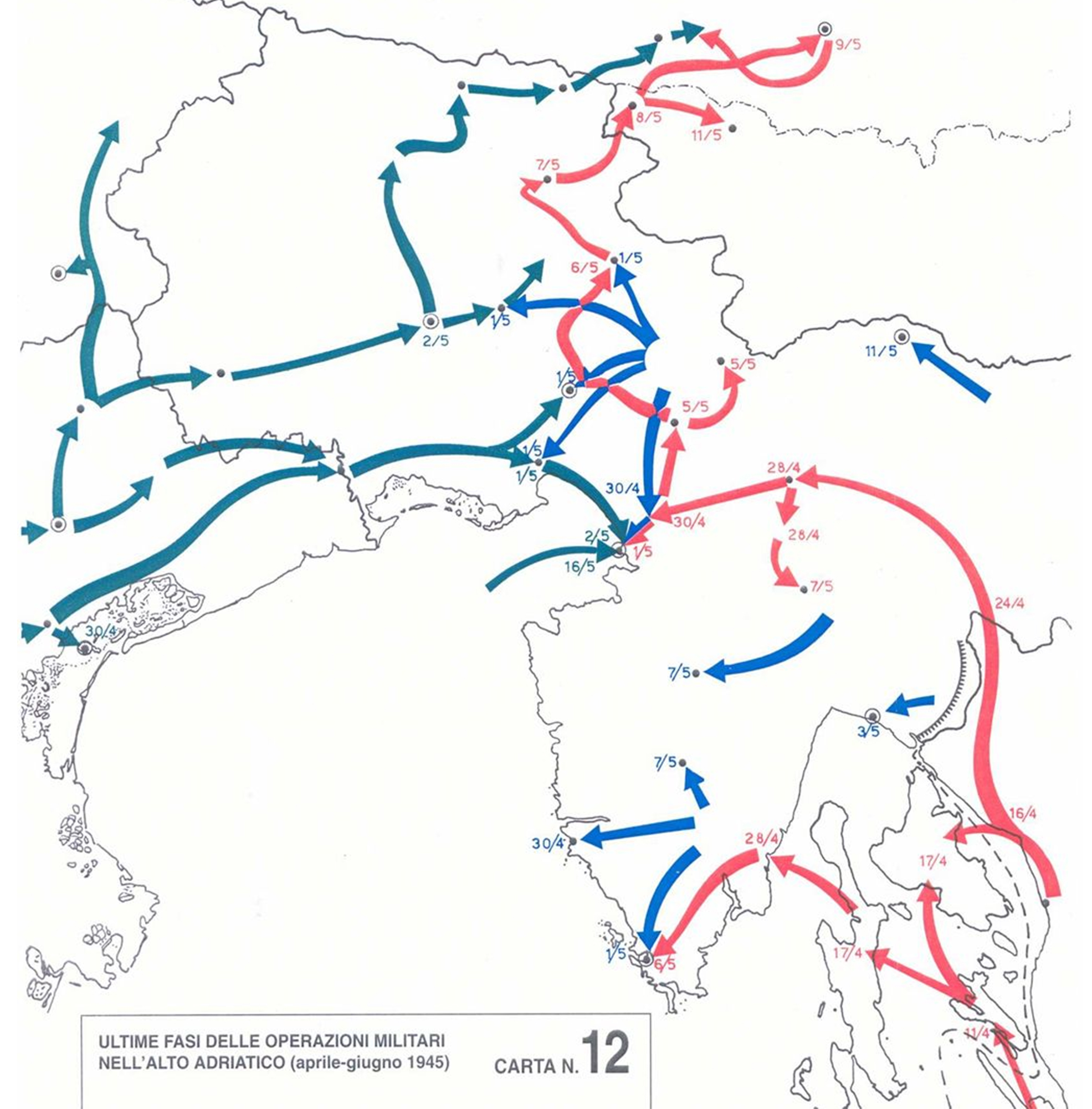

La conclusione della “corsa di Trieste” aveva determinato sul campo una condizione di grande incertezza, dal momento che le truppe jugoslave avevano occupato l’intera Venezia Giulia, instaurandovi la loro amministrazione militare, mentre le truppe britanniche erano riuscite ad entrare sia a Trieste, dove si erano affrettate ad occupare il porto, che a Gorizia. Una sovrapposizione non concordata di zone di occupazione, anche se fra alleati, è sempre un gran pasticcio, e quando dietro ad essa si profilano rivalità geostrategiche ed ideologiche il rischio è ancora più elevato.

A livello diplomatico, la Jugoslavia difendeva vigorosamente il proprio buon diritto ad occupare tutti i territori da essa rivendicati, mentre inglesi ed americani ritenevano invece che la regione contesa dovesse venir amministrata dagli alleati, come tutto il resto d’Italia, in attesa delle decisioni della Conferenza della pace. Per di più, del tutto evidente era l’interesse strategico anglo-americano per il controllo del porto giuliano e dei suoi collegamenti ferroviari verso Vienna, unica via per rifornire i contingenti alleati in Austria, paese dal destino ancora quanto mai incerto.

La situazione però rimase bloccata per più di una settimana perché il governo britannico, pur desideroso di ottenere il ritiro delle truppe jugoslave, era ben consapevole di non potersi muovere in solitudine, mentre invece quello americano si considerava ancora vincolato alla direttiva di evitare il coinvolgimento di truppe statunitensi in quelli che venivano considerati i “pasticci balcanici”, in cui i britannici amavano tanto impelagarsi, come in Grecia. La decisione quindi sul da farsi non poteva che venire da Washington ed essa in effetti maturò nel corso della prima decade di maggio, nell’ambito di una più generale tendenza dell’amministrazione Truman a mostrarsi più grintosa nei confronti dei sovietici, pur senza rimettere in discussione l’assunto rooseveltiano che vedeva nell’Unione Sovietica un partner fondamentale per la gestione pacifica del dopoguerra.

La riformulazione della politica americana per Trieste ebbe dunque come fondamento il memorandum steso il 6 maggio da un funzionario del Dipartimento di stato, Cavendish Cannon, che il vicesegretario di stato Grew sottopose a Truman il 10 del mese. Il documento affermava:

Sebbene la stabilità dell’Italia e l’orientamento futuro di questo paese nei confronti della Russia possa ben essere in gioco, per il problema attuale non si tratta di schierarsi in una disputa fra Italia e Jugoslavia e di venir coinvolti in problemi politici interni balcanici. Il problema è essenzialmente uno: decidere se lasciare che il governo sovietico, che agisce direttamente sulle sistemazioni territoriali nel caso della Polonia, che si trova nella zona di operazioni sovietica, agisca attraverso il suo satellite, la Jugoslavia, nel Mediterraneo, zona anglo-americana, per fissare quali stati e confini risultino migliori ai fini del futuro potere dell’Urss. L’occupazione jugoslava (russa) di Trieste che è lo sbocco vitale di vaste zone del centro Europa avrebbe conseguenze che di una portata che va molto al di là dei territori direttamente interessati. L’ansietà di Tito di «liberare» parte dell’Italia settentrionale mentre parti piuttosto vaste della stessa Jugoslavia (la regione tra l’Istria e Belgrado) sono ancora in mano dei tedeschi, può naturalmente essere spiegata con il fatto che il suo interesse primario riguarda gli ingrandimenti territoriali più che la sconfitta del nemico comune. Così vediamo che proprio nel giorno della vittoria in Europa vengono usate da parte dei nostri alleati tattiche che ricordano fortemente i metodi che i giapponesi usarono in Manciuria e che Hitler copiò nel 1938-39 per aumentare i suoi territori e per immergere tutta l’Europa e il mondo nella guerra. Nel momento in cui abbiamo infine portato a termine la vittoria militare in Europa ed abbiamo su tale continente una forza di milioni di uomini in armi, noi dobbiamo decidere se ci sottometteremo all’azione di forza unilaterale come metodo per delimitare il confine dell’Europa occidentale.

Si tratta di un documento complesso, nella cui analisi i commentatori sono stati in qualche caso sviati dall’asprezza del linguaggio, certamente anticipatore di quello che sarebbe diventato corrente durante la guerra fredda. Tuttavia il contesto era molto diverso, con un richiamo esplicito al metodo del multilaterismo e non a quello delle sfere di influenza. All’interno di tale cornice, il punto dolente era costituito dall’evidente asimmetria di comportamenti dell’URSS, che nel suo teatro di operazioni – quello dell’Europa orientale – operava senza esitazioni per influenzare gli assetti confinari del dopoguerra, mentre in quello mediterraneo, di competenza anglo-americana, negava invece agli alleati altrettanta mano libera, servendosi a tal fine del satellite jugoslavo. Uno squilibrio del genere non poteva venire tollerato, tanto più che configurava un precedente pericolosissimo, dal momento che erano ben note le rivendicazioni jugoslave anche verso l’Austria e la Grecia. Si trattava dunque di bloccare immediatamente una deriva che rischiava di compromettere i buoni rapporti all’interno della Grande alleanza antinazista, facendo balenare nuovamente le tentazioni dell’unilateralismo e degli atti di forza nelle relazioni internazionali.

Il problema quindi concerneva direttamente i rapporti fra le potenze vincitrici e tale consapevolezza condusse l’amministrazione di Washington a superare ogni precedente timore relativo al coinvolgimento americano nella “polveriera balcanica”. Perciò, concluse Truman, bisognava “sbattere fuori” gli Jugoslavi da Trieste.

Se il pugno però poteva essere di ferro, il guanto doveva essere di velluto, perché la contesa era scoppiata fra alleati, non fra nemici, come talvolta si è finito per pensare in alcune ricostruzioni posteriori, proiettando all’indietro una logica di guerra fredda che nel maggio 1945 nelle cancellerie delle grandi potenze ancora non esisteva. Gli anglo-americani quindi si mossero con determinazione e prudenza, su piani diversi. Sul campo, rafforzarono il loro dispositivo militare, in modo da togliere agli jugoslavi ogni illusione di accondiscendenza, facendo loro ben capire in quale guaio si sarebbero cacciati se avessero voluto tentare la prova di forza. Sul piano diplomatico, avviarono con gli jugoslavi una serie di contatti, che però rimasero del tutto improduttivi, perché i rappresentanti di Belgrado dissero a chiare lettere di non voler nemmeno prendere in considerazione qualsiasi ipotesi di ritiro, nemmeno parziale, delle loro truppe dalla Venezia Giulia. La ragione era evidente: al di là delle motivazioni di principio, un arretramento delle unità jugoslave avrebbe consegnato agi alleati proprio Trieste, vale a dire l’obiettivo principale della costosissima ultima offensiva del marzo-aprile e pegno simbolico della contesa.

Di fronte allo stallo, il passo successivo delle diplomazie atlantiche fu perfettamente in linea con la logica della Grande alleanza: si rivolsero a Stalin per chiedergli di intervenire sul suo riottoso satellite, in modo anche da prendere le distanze da quella che altrimenti sarebbe apparsa come un’operazione decisamente scorretta teleguidata dal Cremlino. La risposta fu positiva, perché agli occhi di Stalin Trieste e l’Adriatico non rivestivano un particolare rilievo strategico, rientrando sicuramente nell’area di controllo occidentale.

La linea morbida di Stalin costituì un vero trauma per gli jugoslavi, che si erano illusi di poter contare totalmente sull’appoggio sovietico: ne seguì la narrazione mitica – diffusa soprattutto dopo la crisi del Cominform – del maresciallo Tito seduto insonne vicino al telefono attendendo invano un cenno del Cremlino. In realtà Mosca si fece sentire chiara e forte attraverso i canali diplomatici e l’invito esplicito fu quello di trattare con gli anglo-americani. Gli jugoslavi lo considerarono un tradimento e finirono per leggerlo come il primo strappo lungo la strada che tre anni dopo avrebbe condotto alla rottura fra Mosca e Belgrado. Senza voler, ancora una volta, proiettare a ritroso scenari posteriori tutt’altro che scontati, attorno alla questione di Trieste entravano effettivamente in contraddizione le due linee che fin dagli anni precedenti avevano in parte distinto l’approccio sovietico e quello jugoslavo ai problemi del dopoguerra: più cauto quello di Stalin e teso prioritariamente a consolidare il controllo sovietico sulla fascia di sicurezza costituita dall’Europa centrale, decisamente più aggressivo, al limite dell’avventurismo, quello di Tito e dei sui collaboratori, decisi a sfruttare fino in fondo l’occasione offerta dal conflitto per spingere il più possibile ad occidente l’onda della rivoluzione. Un intento, quest’ultimo, in cui il radicalismo ideologico si sposava all’obiettivo di potenza consistente nella costruzione di un’egemonia jugoslava – testimoniata dalle contemporanee mosse compiute in direzione non solo dell’Italia, ma della Grecia e dell’Albania – nell’Europa sud-orientale e mediterranea.

L’eccessivo dinamismo della politica estera jugoslava avrebbe finito per franarle addosso nel 1948, ma nel maggio 1945 i dirigenti di Belgrado non poterono far altro che accogliere l’invito di Stalin, seppur protestando. Di conseguenza, accettarono di sedersi al tavolo negoziale con i rappresentanti anglo-americani e ne seguì quel che era facile prevedere: gli jugoslavi riuscirono ad evitare il ritiro dalla maggior parte della Venezia Giulia, della cui sorte agli alleati importava ben poco, ma dovettero cedere il controllo di Trieste e delle linee di comunicazione fra il suo porto e l’Austria.

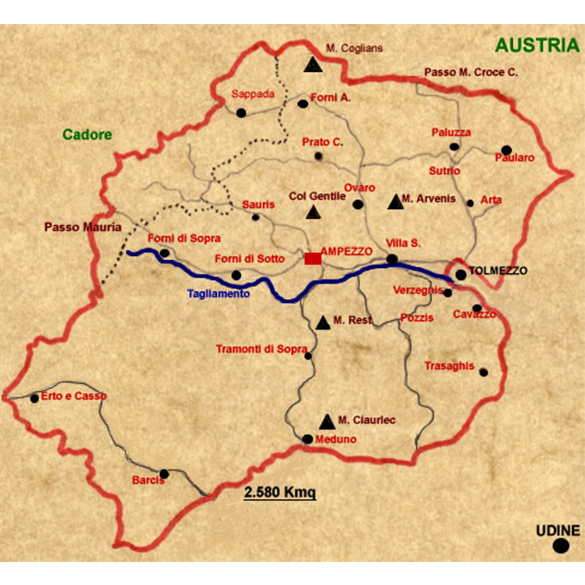

L’esito del negoziato venne formalizzato con l’Accordo di Belgrado del 9 giugno 1945, in forza del quale la Venezia Giulia, che a tutti gli effetti faceva ancora parte dello stato italiano, venne divisa in due zone di occupazione temporanea. La zona A, amministrata da un Governo militare alleato, comprendeva Trieste ed una fascia territoriale che collegava la città all’Italia ed all’Austria attraverso il Carso triestino e le valli del Vipacco e dell’Isonzo; della zona A faceva parte anche, come énclave non collegata al resto del territorio, la città di Pola, in ragione dell’importanza della sua base navale. La zona B, amministrata da un Governo militare jugoslavo, comprendeva tutto il resto della regione. Le due zone erano divise da una linea di demarcazione, chiamata “linea Morgan”, dal nome del negoziatore britannico. Gli anglo-americani ottennero inoltre il diritto di usufruire degli ancoraggi lungo la costa occidentale dell’Istria, e, soprattutto, evitarono di riconoscere qualsiasi ruolo alle amministrazioni civili create sul territorio dagli jugoslavi durante la loro occupazione.

L’intesa raggiunta a Belgrado il 9 giugno venne ulteriormente perfezionata con gli accordi di Duino del 20 del mese, ma intanto fin dal giorno 9 le truppe jugoslave avevano iniziato il ritiro dalla zona A, che procedette speditamente.

Bibliografia essenziale

Cattaruzza M., 1945. Alle origini della “questione di Trieste”, in “Ventunesimo secolo”, 2005, n. 7, pp. 97-111.

Cox G., La corsa per Trieste, Leg, Gorizia 1985.

Pupo R., Trieste ’45, Laterza, Roma-Bari 2010.

Valdevit G., Il dilemma Trieste, Leg, Gorizia 1999.