Foibe

Foibe

Novecento

Scarica il PDF

Video: La foiba di Basovizza

di Raoul Pupo

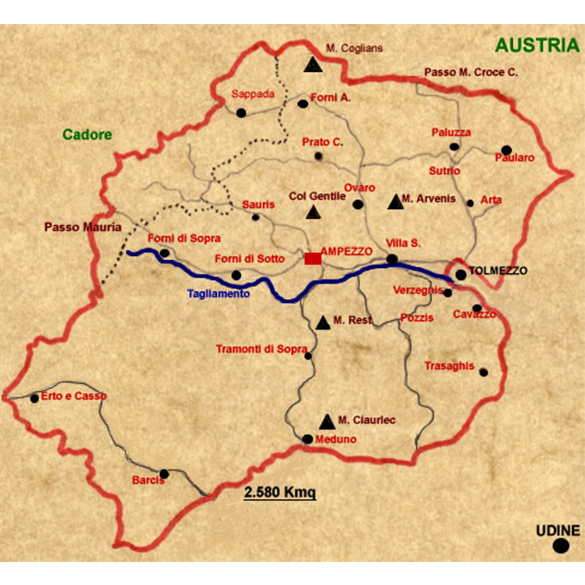

Il termine foiba viene dal latino fovea ed indica un inghiottitoio tipico dei terreni carsici. L’imboccatura può essere larga da alcuni centimetri ad alcuni metri e il pozzo può sprofondare per molte decine di metri, anche con più salti. Nel solo Carso triestino ed in quello goriziano si trovano alcune migliaia di cavità di vario tipo ed ancor più numerose sono in Slovenia e Croazia, laddove si trovi il medesimo tipo di suoli. Nelle lingue slovena e croata, per individuarle viene usato il vocabolo jama.

Per lungo tempo, le foibe sono state utilizzate episodicamente come depositi di materiali di scarto. Durante la seconda guerra mondiale ed il dopoguerra, sono state adoperate invece in maniera intensiva per far sparire i cadaveri di caduti in combattimento e/o vittime di eccidi, considerata la difficoltà di scavare fosse comuni nel terreno roccioso. Tale uso in Croazia è attestato fin dal 1941. Nella Venezia Giulia sono state adoperate allo stesso modo nell’autunno del 1943 (particolarmente note al riguardo sono le foibe di Vines e di Terli in Istria) e nella primavera/estate del 1945 (assai note la foiba Plutone e quella di Gropada, vicino Trieste; le foibe di Gargaro e Zavni in provincia di Gorizia; la foiba di Costrena nei pressi di Fiume). Medesimo utilizzo hanno avuto cavità minerarie, con le quali spesso le foibe vengono confuse nel linguaggio corrente. Particolarmente note sono la Huda Jama nella zona di Laško in Slovenia e nella Venezia Giulia il pozzo della miniera di Basovizza, solitamente chiamato foiba di Basovizza.

Molto più utilizzato del significato letterale del termine foiba, è però quello simbolico, correntemente usato per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria e del maggio 1945 in tutta la Venezia Giulia per opera del movimento di liberazione jugoslavo (autunno 1943) e dello stato jugoslavo (primavera 1945), tutte occasioni nelle quali i corpi delle vittime vennero spesso gettati nelle foibe, di solito dopo fucilazione collettiva. Ovviamente, il passaggio da un significato all’altro può essere fonte di equivoci.

Ad esempio, va subito chiarito che l’infoibamento non era prioritariamente una modalità di uccisione delle vittime, bensì di occultamento delle loro salme, legato in genere alla difficoltà nello scavo di fosse comuni. Piuttosto diffusa, sia nella Venezia Giulia che in Slovenia, sembra sia stata la pratica della fucilazione collettiva, sull’orlo della cavità, di prigionieri legati fra di loro con il filo di ferro. In tal modo i corpi precipitavano direttamente nell’abisso, anche se non tutti erano stati uccisi dalla scarica, rendendo inutile il colpo di grazia. Inoltre, molte delle vittime non furono uccise subito dopo l’arresto, ma condotte in prigionia e morirono nei campi, per gli stenti e le angherie. Di molti altri arrestati si è persa, a tutt’oggi, ogni traccia. Non vi è quindi a corrispondenza fra il numero degli esumati e quello complessivo delle vittime. Ciò dovrebbe rendere prudenti nell’uso generalizzato del termine “infoibati” relativamente a tutte le vittime delle stragi: per evitare contestazioni ed equivoci sarebbe preferibile parlare di uccisi e dispersi.

Ma quante furono, comunque, tali vittime? Considerato lo stato delle fonti, la risposta è tutt’altro che facile. Per le stragi del 1943 l’ordine di grandezza è delle centinaia (le stime variano da 500 a 700). Per le stragi del 1945 l’ordine di grandezza è delle migliaia, ma quantificazioni più precise sono piuttosto ardue. Gli arrestati nelle province di Trieste e Gorizia furono circa 10.000, ma la maggior parte di essi fu liberata nel corso di alcuni anni. Secondo una ricerca condotta a fine anni '50 dall'Istituto centrale di statistica, le vittime civili (infoibati e scomparsi) nel 1945 dalle province di Trieste, Gorizia ed Udine furono 2.627. Probabilmente la cifra è leggermente sovrastimata, perché qualche prigioniero può essere rientrato senza darne notizia. D'altra parte, a tale stima vanno aggiunte le circa 500 vittime accertate per Fiume, qualche centinaio dalla provincia di Pola ed almeno un centinaio a Zara. Inoltre, mancano dal computo i militari della RSI, per i quali il calcolo è difficilissimo, in quanto le fonti non li distinguono dagli altri prigionieri di guerra. Una stima complessiva delle vittime attorno alle 4.000 sembra perciò abbastanza ragionevole, pur in assenza di certezze. Cifre molto superiori (10.000 o più) sono sicuramente frutto di errori, di volute leggerezze metodologiche (come il computo di presunte migliaia di vittime nel pozzo della miniera di Basovizza o nella foiba 147 del Carso triestino), ovvero di intenti propagandistici.

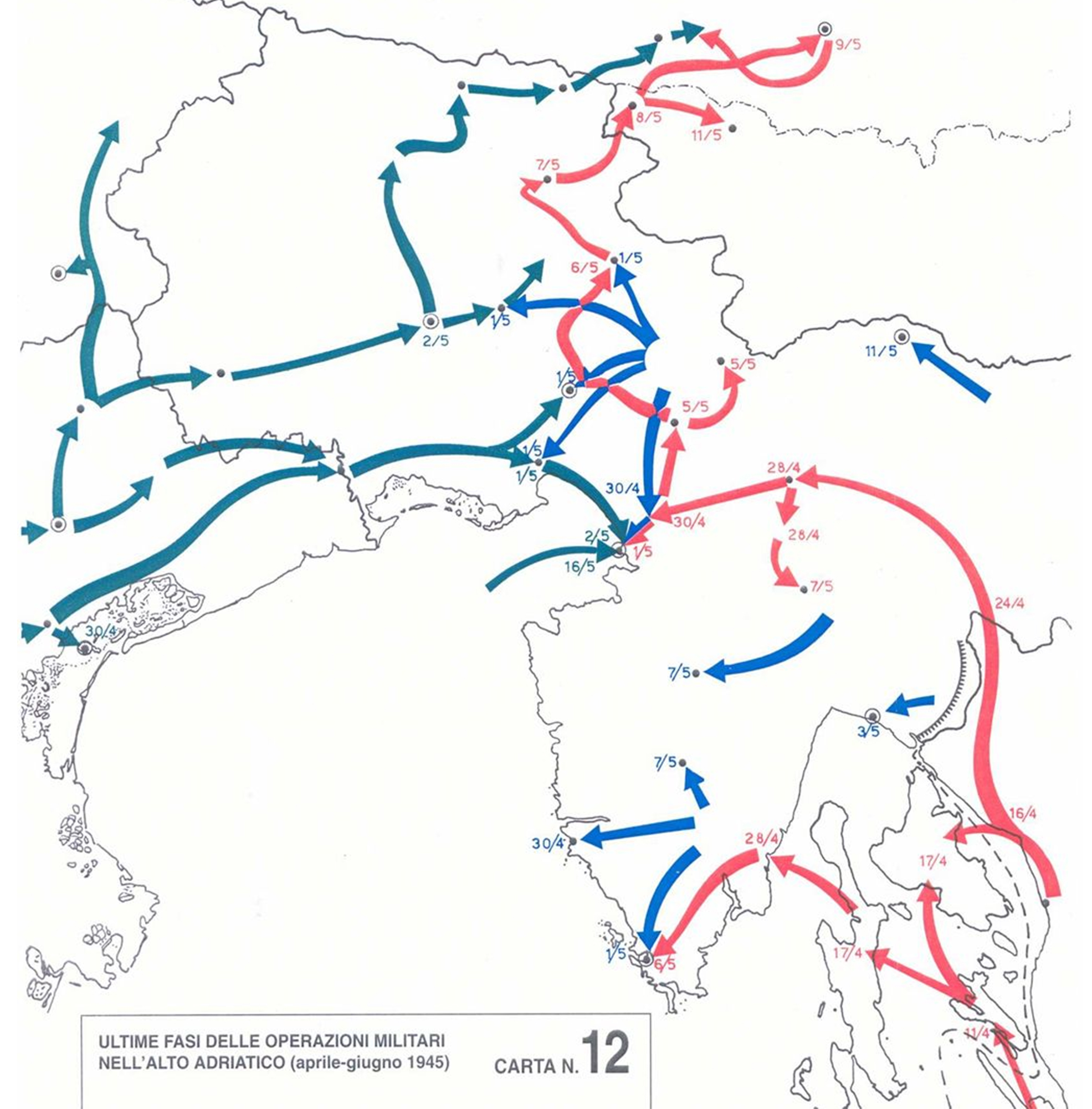

Per cercar dunque di comprendere il significato complessivo del fenomeno, che ha lasciato tracce profonde nella memoria collettiva, bisogna spostare lo sguardo dalla fase dell’occultamento delle salme a quella in cui le vittime trovarono la morte; vale a dire, conviene analizzare la dinamica e le ragioni delle stragi. Si nota subito che esse avvennero in due momenti precisi: l’autunno del 1943, dopo la capitolazione dell’Italia, avendo il loro epicentro in Istria; e la primavera del 1945, concentrandosi soprattutto nei centri maggiori: Trieste, Gorizia, Fiume, Pola. Ovviamente, uccisioni e frettolose inumazioni avvennero anche in altri momenti, nel corso degli scontri fra partigiani ed unità nazifasciste, ma sul piano storico quel che balza agli occhi sono le due stagioni in cui si concentrarono le violenze di massa. Tali violenze avvennero in entrambi i casi in un momento di trapasso caotico e sanguinoso di poteri: nel 1943 da quello fascista italiano a quello del movimento partigiano sloveno e croato, nel 1945 da quello nazista tedesco a quello dello stato comunista jugoslavo.

Venendo dunque all’autunno del 1943 – e cioè a quelle che si suole chiamare le “foibe istriane” – dopo la capitolazione italiana dell’8 settembre, per poco più di un mese la penisola istriana cadde per la maggior parte sotto il controllo del movimento di liberazione croato (jugoslavo), che vi applicò le pratiche di lotta correntemente adottate nel corso della lotta di liberazione / guerra civile / rivoluzione in Jugoslavia. Tali pratiche prevedevano nelle zone anche solo temporaneamente liberate, l’immediata eliminazione dei “nemici del popolo”. Questa era una categoria di origine bolscevica e staliniana estremamente flessibile, che nel caso dell’Istria riguardava alcuni segmenti di classe dirigente italiana particolarmente invisi ai partigiani, per una molteplicità di ragioni: il loro ruolo svolto nel regime fascista (gerarchi, squadristi), nelle istituzioni (podestà, segretari comunali, insegnanti, esattori) e nella società locale (possidenti terrieri, commercianti ed artigiani accusati di strozzinaggio) o comunque ritenuti simbolo del potere italiano a tutti i livelli pericolosi per il nuovo ordine sulla scorta delle loro idee politiche e del loro orientamento nazionale.

Le nuove autorità organizzarono gli arresti, la concentrazione dei prigionieri in alcune località specifiche, come Pisino, i processi sommari e le conseguenti fucilazioni collettive, seguite dall’occultamento dei cadaveri nelle foibe o in cavità minerarie. Si trattò quindi di una violenza dall’alto, programmata e gestita dai quadri del movimento di liberazione croato (jugoslavo). Peraltro, essa fu gestita in un clima di grande confusione, segnato da forme di ribellismo spontaneo dei contadini croati, nel quale trovarono spazio volontà di rivalsa nazionale e sociale, estremismo ideologico e nazionalista, conflitti d’interesse locali, motivazioni personali e criminali, come nel caso di alcuni stupri seguiti da uccisioni, fra i quali assai noto quello di Norma Cossetto.

La seconda ondata fu quella della primavera del 1945 ed a questa ci si riferisce in genere quando si parla delle “foibe giuliane”. In questo caso si trattò di una violenza prevista e temuta, sulla scorta di quanto avvenuto nell’autunno del 1943, tanto che il governo italiano implorò ripetutamente quelli inglese ed americano di occupare la Venezia Giulia prima dell’arrivo delle forze jugoslave, proprio al fine di evitare nuove stragi.

Dunque, a partire dal 1 maggio 1945 tutta la regione venne occupata dalle truppe jugoslave, che vi rimasero fino al 9 giugno, data dopo la quale si ritirarono ad est della linea Morgan, mentre ad ovest della linea medesima fu instaurata un’amministrazione militare anglo-americana. Durante l’occupazione si verificò l’estensione alla Venezia Giulia delle pratiche repressive tipiche della presa del potere in Jugoslavia da parte del fronte di liberazione a guida comunista. Tale presa del potere fu accompagnata da una grande ondata di violenza politica, che nell’arco di poche centinaia di chilometri fra l’Isonzo, la Slovenia e la Croazia fece circa 9.000 morti fra gli sloveni domobranzi, almeno 60.000 fra i croati ustascia ed alcune migliaia fra gli italiani.

Si trattava chiaramente di violenza di stato, programmata dai vertici del potere politico jugoslavo fin dall’autunno del 1944, organizzata e gestita da organi dello stato (in particolare dall’Ozna, la polizia politica). Sta in questo la sua differenza sostanziale con l’ondata di violenza politica del dopoguerra nell’Italia settentrionale. Quest’ultima infatti può venir interpretata come resa dei conti di una guerra civile iniziata negli anni ’20 ed anche come tentativo di alcuni segmenti del partigianato comunista di influire sui termini della lotta politica in Italia, ma non era inserita in alcun disegno strategico di natura rivoluzionaria, perché il PCI in Italia non doveva fare la rivoluzione. Viceversa, nella Venezia Giulia come nel resto della Jugoslavia, quella violenza era strumento fondamentale per il successo della rivoluzione ed il consolidamento del nuovo regime.

Nei territori adriatici quindi lo stragismo jugoslavo aveva finalità complesse: punitive, nei confronti di chi era accusato di crimini contro i popoli sloveno e croato (quadri fascisti, uomini degli apparati di sicurezza e delle istituzioni italiane, ex squadristi, collaboratori dei tedeschi); epurative, dei soggetti ritenuti pericolosi, come ad esempio gli antifascisti italiani contrari all’annessione alla Jugoslavia (membri dei CLN, combattenti delle formazioni partigiane italiane che rifiutavano di porsi agli ordini dei comandi sloveni, autonomisti fiumani ed anche sloveni anticomunisti, come ad esempio alcuni sacerdoti); intimidatorie, nei confronti della popolazione locale, per dissuaderla dall’opporsi al nuovo ordine. La repressione fu assai meglio organizzata che non nel 1943, ma vi furono comunque episodi confusi ed infiltrazioni di criminalità comune, come nel caso della foiba Plutone.

Sorte simile a quella degli arrestati civili ebbero i militari della RSI. Dopo la resa i reparti vennero in genere sottoposti a decimazioni selvagge. Poi i prigionieri vennero inviati ai campi attraverso “marce della morte”. Una volta giunti a destinazione trovarono condizioni spaventose, per la denutrizione ed i maltrattamenti. Particolarmente noto è al riguardo il caso del campo di Borovnica presso Lubiana, dove la mortalità fu assai elevata.

Dal punto di vista interpretativo, dopo decenni di vivacissime polemiche (ancora non sopite a livello pubblicistico) un punto fermo del dibattito storiografico è stato costituito dal Rapporto finale della Commissione mista mista storico-culturale italo-slovena, pubblicato nell’anno 2000. Esso così recita.

“I giuliani favorevoli all'Italia considerarono l'occupazione jugoslava come il momento più buio della loro storia, anche perché essa si accompagnò nella zona di Trieste, nel Goriziano e nel Capodistriano ad un'ondata di violenza che trovò espressione nell'arresto di molte migliaia di persone, parte delle quali venne in più riprese rilasciata - in larga maggioranza italiani, ma anche sloveni contrari al progetto politico comunista jugoslavo - in centinaia di esecuzioni sommarie immediate, le cui vittime vennero in genere gettate nelle " foibe ", e nella deportazione di un gran numero di militari e civili, parte dei quali perì di stenti o venne liquidata nel corso dei trasferimenti, nelle carceri e nei campi di prigionia (fra i quali va ricordato quello di Borovnica) creati in diverse zone della Jugoslavia. Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza fascista e di guerra ed appaiono in larga misura il frutto di un progetto politico preordinato, in cui confluivano diverse spinte: l'impegno ad eliminare soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo Stato italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali, in funzione dell'avvento del regime comunista, e dell'annessione della Venezia Giulia al nuovo stato jugoslavo. L'impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario, che si stava trasformando in regime, convertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani”.

Rispetto a tale quadro interpretativo ormai consolidato, basteranno poche precisazioni, in riferimento ad alcuni degli interrogativi più usuali fra chi si accosta al problema. Ad esempio, è corretto dire, come spessissimo si è fatto, che “gli italiani vennero perseguitati solo in quanto italiani”.? La risposta – come spesso accade nella storia di frontiera – è duplice. Negativa, se per italiani intendiamo “le persone di nazionalità italiana”, perché gli ordini impartiti dalle autorità in merito erano chiarissimi: “epurare non sulla base della nazionalità, ma del fascismo”. Dunque, una persecuzione politica (il concetto di fascismo era molto ampio) e non nazionale. Affermativa, se invece per italiani intendiamo “le persone che volevano l’Italia”, cioè il mantenimento della sovranità italiana sulla Venezia Giulia. Questo sì che era considerato un reato gravissimo, a prescindere dalla nazionalità e dalle origini etniche di chi lo commettesse.

Allo stesso modo, non si può dire che le foibe (nel significato di stragi) furono un episodio di “pulizia etnica”, per due ragioni.

Specificatamente, nella primavera del 1945 l’obiettivo del governo jugoslavo non era quello di cacciare gli italiani dalla Venezia Giulia, ma di mobilitarli a forza nella lotta per l’annessione della regione alla Jugoslavia. Questo perché Stalin aveva esplicitamente chiesto ai rappresentati jugoslavi di corroborare le loro rivendicazioni territoriali con il consenso della popolazione, anche italiana. Naturalmente, non occorreva che tale consenso fosse spontaneo. Le stragi quindi, oltre all’intento punitivo, ne avevano altri due: decapitare la società della sua classe dirigente, fedele all’Italia, ed intimidire la popolazione italiana, affinché non si opponesse all’annessione.

In termini generali, l’espressione “pulizia etnica” non può mai venir riferita al gruppo nazionale italiano storicamente insediato nella Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia, perché la sua identità italiana aveva solo in parte caratteri etnici (continuità degli insediamenti dall’epoca della romanizzazione), risultando per l’altra quale frutto di processi di integrazione secolari degli apporti provenienti dall’entroterra sloveno e croato, dalla penisola italiana, dal Mediterraneo orientale (soprattutto ebrei e greci dall’Impero ottomano) dall’Ungheria e dai paesi tedeschi. Non a caso quindi, un buon numero di irredentisti italiani e martiri della patria portava nomi tedeschi, slavi e greci: Oberdank, Brunner, Slataper, Stuparich, Giglianovich, Krekich, Xidias.

Si può dire invece che le foibe furono una repressione per categorie, perché il loro obiettivo principale era quello di eliminare intere categorie di persone particolarmente odiate (ad esempio, i membri degli apparati di sicurezza) o gruppi ritenuti pericolosi (ad esempio, i membri dei CLN e gli autonomisti fiumani). Lo scrupolo per l’accertamento delle responsabilità individuali fu variabile. In alcuni casi gli arresti e le liquidazioni vennero condotti nei confronti di persone specifiche, in altri casi dopo l’arresto furono istruiti processi sommari, in altri ancora, all’arresto sulla base di generici sospetti non seguì alcun procedimento, ma – talvolta in modo casuale – l’uccisione o la detenzione anche per lunghi periodi.

Non sembra infine corretto affermare, come talvolta è stato fatto in maniera semplicistica, che le foibe furono la causa dell’esodo. Le stragi non generarono fughe immediate. L’esodo fu un fenomeno lungo, che si protrasse a varie ondate fino alla seconda metà degli anni ’50. Certamente, il terrore seminato dalle stragi contribuì ad indebolire la resistenza della popolazione italiana sul suo territorio, anche perché rafforzato da un clima di insicurezza generale e di violenza diffusa da parte della autorità jugoslave, che ricorrevano frequentemente ad intimidazioni, bastonature, arresti e sparizioni. Però l’esodo non fu frutto solo della paura, ma di motivazioni più complesse.

Un discorso a parte merita la più nota delle foibe, quella di Basovizza, nei pressi di Trieste. In realtà non si tratta di una foiba (abisso carsico), bensì di una cavità mineraria (pozzo della miniera), di grandi dimensioni (larga una decina di metri, profonda più di 250). Nella prima decade di maggio del 1945 venne probabilmente utilizzata per gettarvi le salme di diverse centinaia di prigionieri italiani fucilati nei pressi. Testimonianze concordi parlano dei processi sommari tenuti nell’arco di un paio di giornate a carico di alcune centinaia di uomini arrestati a Trieste, pare in massima parte membri della Questura. Ai processi seguirono le fucilazioni collettive e l’occultamento dei cadaveri nel pozzo e forse anche in alcune altre foibe vicine. Nell’abisso vennero gettati anche i resti della battaglia svoltasi pochi giorni prima nel vicino paese di Basovizza, alle porte di Trieste, fra truppe tedesche e jugoslave, nonché altri materiali.

I recuperi delle salme tentati dalle autorità anglo-americane non ebbero esito, per difficoltà tecniche legate soprattutto alla presenza di munizioni inesplose. In assenza di riscontri obiettivi, ancora nell’estate del 1945 un giornalista italiano, considerata la massa di detriti presenti nel pozzo, la cui profondità era nota, ipotizzò che entro la foiba avrebbero potuto trovare posto fino a 1.500 cadaveri. Una simile ipotesi, da parte dei media del tempo e nell’ambito della lotta politica assai vivace in quegli anni, si trasformò ben presto nell’affermazione che a Basovizza erano stati infoibati 1.500 italiani. Tale convinzione si è poi consolidata nella memoria e nell’uso pubblico e viene ancor oggi spesso ripetuta senza alcun vaglio critico.

Il pozzo della miniera di Basovizza è divenuto nel tempo il luogo simbolo di tutte le foibe. Costituisce a tutt’oggi la sede privilegiata di cerimonie commemorative e patriottiche. Utilizzato negli anni ’50 come discarica di materiali inerti, è stato successivamente chiuso con una lastra di pietra, proclamato nel 1992 monumento nazionale e nel 2007 oggetto di un nuovo intervento di monumentalizzazione, che ha comportato anche la realizzazione di un centro visite.

Bibliografia essenziale

Klinger William, Ozna, il terrore del popolo. Storia della polizia politica di Tito, Luglio, Trieste 2015.

Rumici Guido, Infoibati 1943-1945. I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, Mursia, Milano 2002.

Pirjevec Jože, Foibe. Una storia d'Italia, Einaudi, Torino 2009.

Pupo Raoul, Spazzali Roberto, Foibe, Bruno Mondadori, Milano 2003.

Pupo Raoul, Trieste ’45, Laterza, Roma-Bari 2014.

Relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, in «Qualestoria», n. 2, 2000.

Spazzali Roberto, Foibe: un dibattito ancora aperto. Tesi politica e storiografica giuliana tra scontro e confronto, Editrice Lega Nazionale, Trieste 1990

Troha Nevenka, Chi avrà Trieste? Sloveni e italiani tra due stati, Irsml, Trieste 2014.

Valdevit Giampaolo (a cura di), Foibe. Il peso del passato. Venezia Giulia 1943-1945, Marsilio, Venezia 1997.