Una transizione di frontiera: la Venezia Giulia dopo la seconda guerra mondiale

Una transizione di frontiera: la Venezia Giulia dopo la seconda guerra mondiale

Novecento

Scarica il PDF

di Raoul Pupo

Quello della transizione fra guerra e dopoguerra nell’area giuliana è un tema complesso e controverso. Per cercare di venirne a capo, il ragionamento verrà condotto in su piani diversi, esaminando in successione – ed in maniera necessariamente sintetica – il quadro di riferimento, i soggetti storici coinvolti, i loro progetti, gli strumenti scelti, la disponibilità a tener conto delle istanze degli avversari, le modalità di applicazione delle rispettive strategie, le percezioni generate dalle diverse politiche nelle varie articolazioni della società di frontiera ed infine le memorie, anch’esse diversificate, generate dagli avvenimenti storici.

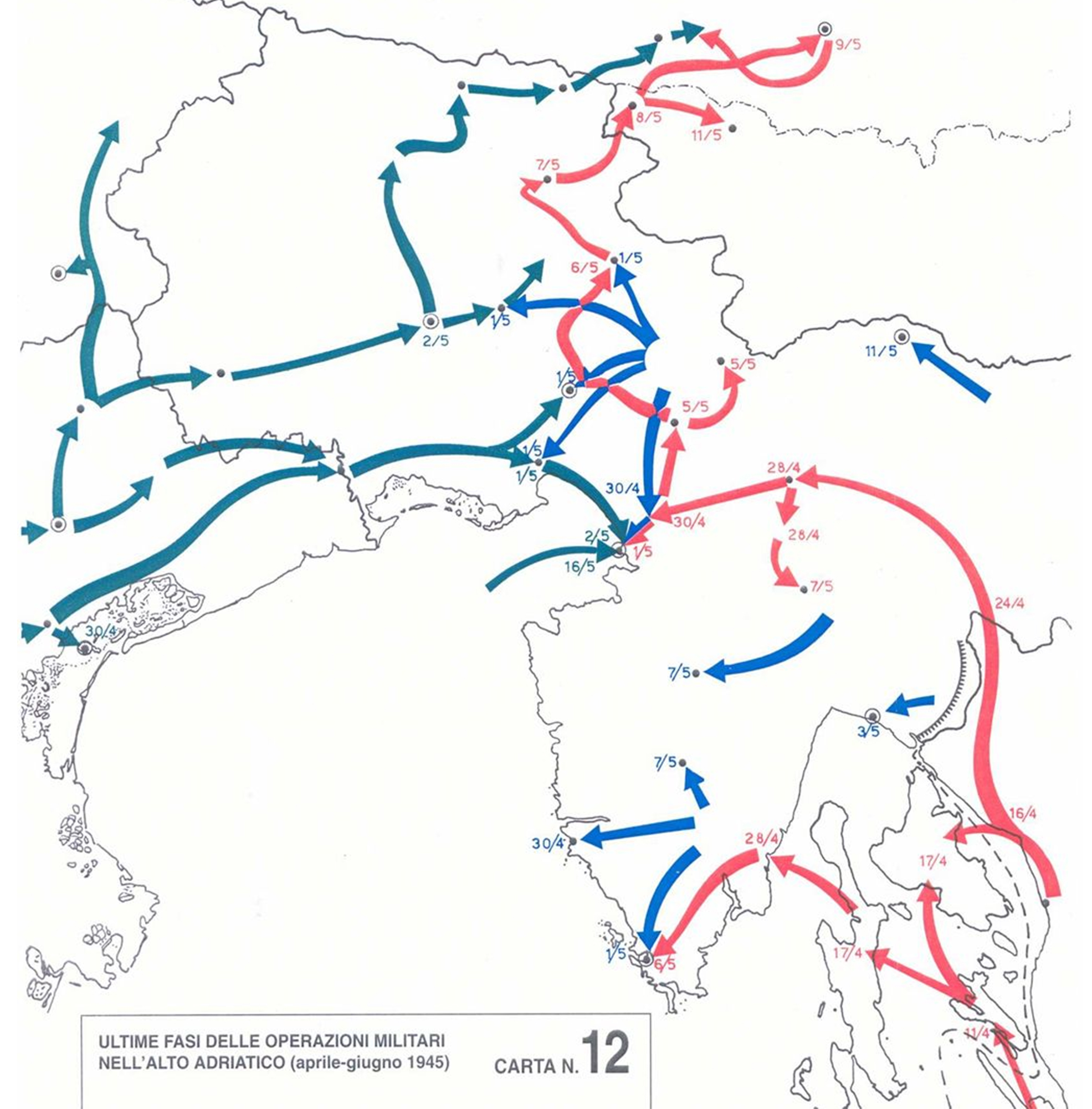

Cominciando dunque dai riferimenti generali, dal 1 maggio 1945 al 9 giugno 1945 si ha una sovrapposizione non concordata di zone di occupazione fra anglo-americani e jugoslavi, quale risultato della “corsa per Trieste” fra IV armata jugoslava e VIII armata britannica. Dal 9 giugno 1945 (accordi di Belgrado) al 14 settembre 1947, la Venezia Giulia è divisa in due zone di occupazione (A anglo-americana, B jugoslava) separate dalla linea Morgan. Dal 15 settembre 1947 (entrata in vigore del Trattato di pace), la maggior parte della Venezia Giulia è annessa alla Jugoslavia, una minima parte (quella meridionale della provincia di Gorizia) rimane in Italia, Trieste e dintorni dovrebbero dar vita ad uno stato cuscinetto, il Territorio Libero di Trieste, ma il meccanismo di costituzione del nuovo stato rimane bloccato in sede ONU per i contrasti della guerra fredda. Di fatto quindi il territorio rimane diviso in zone A e B e la situazione verrà risolta appena con il Memorandum italo-jugoslavo di Londra del 26 ottobre 1954.

La divisione fisica del territorio è dovuta a motivazioni internazionali, ma richiama e potenzia le divisioni interne alla società locale, segnata da un intreccio di conflitti: nazionali, sociali, ideologici, di potenza. Conseguentemente, tratti distintivi del dopoguerra sono la complessità e l’antagonismo.

Le logiche divisive prevalgono di gran lunga su quelle collaborative. Nella fase precedente, quella resistenziale, erano in effetti apparse anche forti spinte al superamento delle divisioni nazionali dell’anteguerra sull’onda dell’antifascismo militante. Ne erano seguite forme di cooperazione fra i movimenti di liberazione italiano e jugoslavo, ma la logica della collaborazione era andata rapidamente in crisi a partire dall’autunno 1944. Data a quell’epoca il tentativo di egemonizzazione del movimento di liberazione jugoslavo su quello italiano, parzialmente riuscito con la subordinazione del PCI locale al partito sloveno.

Nel dopoguerra le fratture si approfondiscono. In zona A la competizione politica si polarizza attorno alla contrapposizione “Italia e Antitalia”, a seguito della quale una società locale assai articolata viene ricondotta entro gli schemi di una visione binaria. Simmetricamente, nella zona B la contrapposizione tra militanti o nemici del popolo ripropone un’altra divisione manichea della popolazione.

Venendo ai soggetti storici, questi sono numerosi, ma conviene partire dall’articolazione più semplice, quella su base nazionale tra italiani da una parte e slavi (sloveni e croati) dall’altra. Certamente, si tratta di una divisione assai rozza, ma in prima approssimazione può aiutarci a capire alcune linee di fondo della dinamica storica, se ci poniamo dal punto di vista di chi gestisce il potere. Poi, naturalmente, l’analisi andrà completata introducendo altri punti di vista.

Dunque, nell’anteguerra il potere era italiano: l’egemonia storica italiana – sociale e culturale – si è tramutata in dominio esclusivo ed esclusivista, perché aveva potuto giocare a suo favore tutta la forza dello stato, prima liberale e poi, a maggior ragione, fascista. Dopo la capitolazione dell’8 settembre 1943, la situazione si ribalta perché lo stato italiano scompare e ricomparirà appena verso la fine del decennio. Fino al maggio 1945 la partita del potere si gioca fra il potere tedesco ed il contropotere partigiano jugoslavo. Gli italiani perdono qualsiasi forma di potere, e quindi di capacità di decisione, e si riducono a cercare di infilarsi negli interstizi del potere tedesco e di quello partigiano, con risultati in entrambi i casi assai scarsi. Difatti, i fascisti della RSI risultano privi di qualsiasi autonomia e disprezzati dai tedeschi, che li usano come manovalanza repressiva e, se cercano di alzare la testa, li cacciano via: il federale di Gorizia viene arrestato ed espulso nel luglio 1944, la X MAS allontanata dalla Zona di operazioni Litorale Adriatico agli inizi del 1945. Da parte loro, i resistenti italiani cercano di mantenersi autonomi rispetto a quelli sloveni e croati, ma ciò si rivela è impossibile fin dagli inizi in Istria e dall’autunno 1944 anche a Trieste e Gorizia. Così, il PCI a direzione slovena esce dal Comitato di liberazione nazionale italiano ed il CLN si trova ridotto ad un ruolo minore.

A partire dalla primavera 1945 il confronto è tra il potere anglo-americano da una parte e quello jugoslavo dall’altra. A livello internazionale, l’Italia è mero oggetto delle divisioni territoriali. Sul campo, nella zona B il potere è totalitario e gli italiani non contano nulla: per loro l’alternativa è fra la militanza a favore del nuovo potere, o la repressione. Invece, sloveni e croati vedono il coronamento delle loro istanze nazionali, ma non tutti sono entusiasti dei contenuti sociali e politici del nuovo regime; anche costoro però non possono esprimere riserve, né tantomeno dissenso aperto perché ciò scatena un’immediata repressione.

Nella zona A il potere del Governo militare alleato è esclusivo, però lascia qualche spiraglio alle forze locali. Teoricamente, la selezione delle forze ammesse alla partecipazione in forma subordinata al potere non avviene su base nazionale, ma su quella della disponibilità a collaborare con il GMA. Di fatto, poiché le organizzazioni comuniste italo-slovene contestano il GMA e le forze slovene non comuniste sono marginali, gli unici interlocutori del GMA sono le forze filo-italiane. Questo offre loro un vantaggio, del quale però saranno in grado di approfittare solo a partire dal 1948.

A questo punto, cerchiamo di articolare un po’ di più il ragionamento, prendendo in considerazione i progetti politici dei vari soggetti storici. Progetto fascista era quello del dominio adriatico (mare nostrum), ma è fallito l’8 settembre 1943 con la capitolazione. Il progetto nazista di un Alto Adriatico sotto controllo tedesco, fallisce con la resa germanica del 30 aprile 1945.

Il progetto del movimento di liberazione jugoslavo ha per obiettivo la cacciata dei tedeschi e degli italiani, considerati entrambi occupatori, l’annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia e la costruzione del socialismo. È un progetto vittorioso nella parte della regione che rimane sotto l’amministrazione jugoslava, che poi si consolida in sovranità. Riesce a convincere anche la classe operaia italiana, con una differenza. Nella zona B, il consenso iniziale si trasforma in dissenso nell’arco di pochi anni, tanto da indurre anche il proletariato italiano all’esodo. Nella zona A il consenso si mantiene fino al 1948 e prevale sull’appartenenza nazionale, motivando la classe operaia a battersi contro il GMA e, addirittura, in alcuni suoi elementi nel dar vita ad un “controesodo” quando il Monfalconese viene restituito all’Italia dopo il Trattato di pace. Non si ha invece un esodo sloveno verso la Jugoslavia.

Il progetto del movimento di liberazione italiano consiste nella cacciata tedeschi, nella distruzione del fascismo accompagnata dalla costruzione di una democrazia liberale e dal mantenimento della sovranità italiana. Tale progetto è unitario fino all’autunno 1944, poi viene respinto dai comunisti, che aderiscono invece al movimento di liberazione jugoslavo e fallisce il 1 maggio 1945 a seguito dell’occupazione jugoslava.

Il progetto degli anglo-americani è quello di mantenere il porto di Trieste saldamente in mano alle potenze occidentali e di non perdere mai il controllo esclusivo della zona A: entrambi gli obiettivi vengono pienamente centrati.

Per raggiungere i risultati fin qui descritti, i diversi attori usano strumenti diversi, anche se fra loro in qualche modo assonanti. Infatti, nella combinazione tra uso della forza e ricerca del consenso è in genere il primo a prevalere e ciò è abbastanza ovvio, visto che agiscono in tempo di guerra e nel lungo dopoguerra. Del pari, è piuttosto scontato che l’uso della forza sia più intenso durante ed in prossimità del conflitto per poi calare negli anni successivi, ma in maniera asimmetrica nelle due zone.

Prima di procedere tuttavia, è opportuno richiamare una considerazione di fondo: dal punto di vista dell’uso della violenza, le due guerre mondiali sono fra di loro diverse. Il secondo conflitto è guerra totale, nel senso che, dall’inizio alla fine, i civili diventano obiettivo delle azioni belliche: si pensi ai bombardamenti (convenzionale e nucleari), nonché alla guerra di sterminio condotta sul fronte orientale. In Jugoslavia poi si ha un intreccio di guerre: guerra di liberazione/controguerriglia; guerra civile (croati contro serbi; partigiani contro cetnizi, ustascia, domobranci); guerra rivoluzionaria. Tutto ciò sprigiona una violenza su larghissima scala che favorisce la diffusione dello stragismo, pratica cui aderiscono tutti i soggetti coinvolti.

Se non si tien conto di questo elemento di discontinuità, non si pone in termini corretti il confronto, pur opportuno, tra i livelli di violenza politica dei due dopoguerra novecenteschi. Nel primo dopoguerra l’ordine di grandezza delle vittime di violenza politica è di centinaia, nel secondo dopoguerra l’ordine di grandezza è di migliaia, cioè dieci volte tanto. Evidentemente, non siamo in presenza soltanto di una sequenza azione/reazione, ma anche di elementi nuovi e cioè: un salto di qualità impresso nella scala della violenza politica impresso dalla guerra totale, nonché la comparsa di nuovi soggetti politici portatori di proprie culture della violenza, come quella rivoluzionaria.

Nella Venezia Giulia lo stragismo fa la sua comparsa nel 1942 a danno degli slavi, come mostra la strage di Podhum, presso Fiume; si diffonde nel 1943 a danno degli italiani con le stragi delle foibe istriane; si consolida nel 1944-45 per mano nazista contro gli antifascisti italiani e slavi, vittime di numerose stragi e della risiera di san Sabba; nell’immediato dopoguerra assume dimensioni assai larghe a danno degli italiani, con le stragi delle foibe giuliane, come parte della prassi generale adottata dal movimento di liberazione jugoslavo per gestire in tutta la Jugoslavia la fase di transizione, segnata dalla liberazione dai tedeschi e dalla presa del potere comunista.

Nel prosieguo del dopoguerra, nella zona A (prima della Venezia Giulia e poi del TLT) la violenza politica è principalmente violenza di piazza, nella zona B violenza di stato.

Più specificatamente, nella zona A il GMA consente l’espressione di opzioni antagoniste e ciò fa sì che, nel clima infuocato di quei tempi, la violenza di piazza divenga il principale strumento di legittimazione delle forze politiche. Nel contempo, il GMA controlla con pugno di ferro che le violenze non mettano in discussione il suo ruolo di dominio, reprimendo in una prima fase (1945-47) gli slavocomunisti, nella seconda (1952-53) gli irredentisti italiani.

Da parte sua, la zona B sperimenta il controllo poliziesco di un regime stalinista. All’interno quindi di una continuità repressiva, si segnalano tre 3 picchi parossistici: nel 1945-46 la battaglia per l’annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia; nel 1947 l’accelerazione rivoluzionaria a danno di tutti i “borghesi”; nel 1948-50 la repressione dei cominformisti. Inoltre, alla violenza poliziesca si intreccia quella rivoluzionaria, fatta di sequestri, ammassi, espropri, nazionalizzazioni, lavoro forzato.

Tutto questo non significa che le forze in campo nel dopoguerra trascurino la ricerca del consenso. Del resto, già i tedeschi ci avevano provato ai tempi della Zona di operazioni Litorale Adriatico, con risultati tutt’altro che trascurabili specialmente – ma non solo – fra gli italiani.

Così, il GMA può fare appello a motivazioni ideologiche, quali la contrapposizione fra democrazia e comunismo, nonché la simpatia – almeno sino alla fine degli anni ’40 – mostrata per la causa italiana; ma a ciò può accompagnare anche il supporto a corposi interessi economici, perché è in grado di gestire l’allocazione dei cospicui fondi ERP indispensabili per la ricostruzione materiale ed economica del territorio, accompagnandola inoltra con la creazione di una nuova struttura burocratica. Tutto ciò porta in breve tempo ad un netto miglioramento del tenore di vita nella zona A, limitando la protesta sociale e facilitando di gran lunga il contenimento della minaccia eversiva.

Anche i poteri popolari nella zona B possono fare appello a motivazioni ideologiche forti, vale a dire la costruzione del socialismo ed il nazionalismo sloveno e croato. Assai scarsa invece è la considerazione degli interessi: la ricostruzione dev’essere compiuta senza capitali e quindi con lo sfruttamento intensivo della forza lavoro, in parte volontario ma in parte obbligato. A ciò si aggiunge la difficoltà nei rapporti con i ceti rurali, com’è tipico dei regimi staliniani: dai contadini è ben accetta la divisione delle terre, ma la collettivizzazione, la pianificazione della produzione ed il lavoro coatto che sottrae braccia all’agricoltura generano proteste nelle campagne, sia fra gli italiani che fra i croati. Nel contempo, le ripetute accelerazioni rivoluzionarie distruggono le basi materiali del gruppo nazionale italiano, dal momento che colpiscono duramente tutti i settori considerati “borghesi”, annichilendo soprattutto quei ceti urbani medi e popolari non proletari (come pescatori e marittimi), che costituiscono il nerbo dell’italianità istriana. Sulla ricerca del consenso prevale quindi nettamente l’uso della forza, sempre in linea con la prassi staliniana.

Detto ciò, può tornar utile, per approfondire ulteriormente il discorso, verificare quale spazio i diversi soggetti politici intendono riservare alle esigenze degli avversari.

Sul piano territoriale, il governo italiano si mostra disponibile a rinunciare al confine del Trattato di Rapallo, che nel 1920 aveva assegnato all’Italia vasti territori abitati compattamente da popolazione slovena e croata, chiedendo invece la linea Wilson, più favorevole alla Jugoslavia nel settore carsico e nell’Istria orientale. Ma tale linea è dagli jugoslavi considerata altrettanto imperialista di quella di Rapallo, perché lascia comunque in Italia ampie porzioni di quello che viene considerato “territorio etnico” sloveno e croato. Da parte sua, il governo di Belgrado propone una “linea “etnica” che sostanzialmente coincide con il confine italo-austriaco del 1914. Ma tale linea gli italiani non la riconoscono affatto quale “etnica” (cioè fondata sulla prevalenza di una componete nazionale), perché nega che l’Istria occidentale, Trieste e Gorizia vedano una netta maggioranza italiana. Così dunque, com’era accaduto nel primo dopoguerra, l’eccessiva distanza delle rispettive rivendicazioni, anche quelle soggettivamente percepite come più moderate, rende impossibili ipotesi di compromesso ed apre la strada a soluzioni adottate esclusivamente in base ai rapporti di forza. Questi, dopo la prima guerra mondiale avevano favorito l’Italia, mentre dopo la seconda favoriscono la Jugoslavia.

Per quanto riguarda poi il problema delle minoranze nazionali, i partiti democratici filo-italiani – cioè quelli riuniti nel CLN – rinnegano la politica snazionalizzatrice fascista, ma condividono con la tradizione nazionalista il pregiudizio sulla superiorità della cultura latina/italiana rispetto a quelle slave e riluttano ad una parificazione tra i gruppi nazionali. Il movimento di liberazione jugoslavo invece fin dal 1944 ha varato la politica della “fratellanza italo-slava”, che si propone di estendere anche alla minoranza italiana quella linea dell’ “unità e fratellanza” tra gli slavi del sud sulla quale si impernia l’offerta politica del movimento guidato da Tito.

Di fatto, si tratta di una politica di integrazione selettiva, che mira ad accogliere all’interno della società e dello stato jugoslavi una minoranza della minoranza italiana. Essa riguarda infatti solo gli italiani “etnici” e non quelli considerati “slavi italianizzati”, che costituiscono un segmento rilevante dell’italianità adriatica. Dietro tale distinzione sta una concezione della nazione di tipo etnicista d’ispirazione germanica (sangue e terra), che considera come contro natura i secolari processi di integrazione nella cultura italiana avvenuti spontaneamente nelle città adriatiche sino alla fine dell’800 e che da ultimo il fascismo ha riavviato in maniera forzata. Gli italiani invece si riconoscono nella concezione volontarista della nazione d’ispirazione francese (plebiscito di ogni giorno), imperniata sulla scelta individuale al di là delle origini etniche.

Inoltre, la linea della “fratellanza” si applica solo agli italiani “onesti e buoni”, vale a dire quanti militano a favore dell’annessione alla Jugoslavia e della costruzione socialismo, e non certo a quanti vengono considerati “residui del fascismo”, in quanto ostili all’annessione ed all’instaurazione del regime comunista. In concreto quindi, la “fratellanza” coinvolge quasi esclusivamente la classe operaia, qualche intellettuale e, forse, i piccoli agricoltori affamati di terra.

A questo punto, il passo successivo, sotto il profilo analitico, è quello di considerare le modalità di applicazione delle diverse strategie.

Il GMA interpreta fedelmente il proprio mandato, attirandosi l’ostilità nella prima fase degli slavocomunisti e nella seconda degli irredentisti italiani. Il dissenso viene contenuto per un verso, ripristinando la “democrazia a piccole dosi”, attraverso una prudente evoluzione dai consigli consultivi nominati dall’alto fino al ripristino di quelli elettivi; per l’altro, mantenendo l’ordine pubblico con pugno di ferro.

All’interno del “poteri popolari” costituiti nella zona B, buona parte dei quadri locali di provenienza partigiana – e quindi formati all’estremismo ed all’antagonismo nazionale e di classe – è assai poco convinta della linea della “fratellanza” e, nella migliore delle ipotesi, la interpreta in maniera estremista, privilegiando nettamente la dimensione discriminatoria e persecutoria rispetto a quella inclusiva. Da cioè una serie di ”errori” a ripetizione a danno italiani: errori condannati come tali dalla dirigenza del partito comunista a livello repubblicano, ma ciononostante mai corretti, per ragioni strutturali al regime: quella classe dirigente non sa fare altro e non è sostituibile, di fronte alle ripetute emergenze politiche, che inducono i vertici a privilegiare le garanzie di fedeltà e sicurezza piuttosto che la capacità di generare consenso.

Complessivamente quindi, i limiti intrinseci della politica della “fratellanza”, cui si aggiungono gli effetti delle sue modalità di applicazione, generano una condizione di generale invivibilità per gli italiani. La risposta è quella dell’esodo, inteso come una particolare tipologia di spostamento forzato di popolazione, in cui il potere non deporta né espelle i membri del gruppo bersaglio, ma creazione delle condizioni ambientali tali da spingerli alla partenza.

Le strategie prescelte e le pratiche adottate dai diversi attori generano una molteplicità di percezioni.

Nella zona A queste sono molto articolate. Agli occhi dei comunisti italiani e sloveni, il GMA appare nettamente imperialista e filo-italiano fino al termine degli anni ‘40; dopo la crisi del Cominform il fronte slavocomunsita si spezza fra cominformisti e titoisti ed entrambi, pur fieramente antagonisti, cominciano ad apprezzare le possibilità di azione consentite dall’amministrazione alleata. Per gli sloveni anticomunisti, la protezione garantita dalle autorità anglo-americane sembra preferibile a quella che ci può attendere, in diversa maniera, sia dallo stato italiano che dal regime comunista jugoslavo. Per italiani non irredentisti, l’amministrazione militare alleata risulta di gran lunga preferibile al ritorno dello stato italiano; per quelli irredentisti invece, in una prima fase il GMA viene salutato come protettore dagli slavocomunisti e dalla minaccia jugoslava, mentre in una seconda fase, agli inizi degli anni ’50, viene osteggiato in quanto occupatore di stampo coloniale.

Nella zona B, la percezione degli italiani non comunisti è univoca: è in atto un progetto organico di distruzione dell’italianità condotto in maniera violenta senza limite alcuno. Ne deriva la convinzione di massa che sia impossibile resistere sul territorio mantenendola propria identità nazionale e la conseguenza è un esodo quasi totalitario. Fra gli italiani di orientamento comunista si registra un iniziale, largo consenso nei confronti del progetto socialista jugoslavo, cui però fa seguito nel volgere di un paio di anni un’altrettanto diffusa delusione per quello che viene percepito come il nazionalismo dei quadri comunisti sloveni e croati. A ciò si aggiungono dopo la crisi Cominform le accuse di tradimento ideologico nei confronti dei “titofascisti” ed il terrore seminato dalla repressione dei cominformisti: di conseguenza anche i comunisti istriani si uniscono all’esodo. Viceversa, i quadri comunisti sloveni e croati ritengono la politica della “fratellanza” troppo squilibrata a favore degli italiani, tendono ad interpretarla a modo loro e si mostrano ben lieti quando essa alla fine, negli anni ’50, viene di fatto abbandonata.

Il ragionamento fin qui condotto non può che concludersi prendendo brevemente in esame le memorie di frontiera, che già a prima vista si qualificano come separate ed antagoniste. In realtà, non bisogna dimenticare che durante tutto il terribile ‘900 nella società di frontiera sono presenti anche robusti elementi di integrazione: basti pensare ai frequenti matrimoni misti ed alla complementarietà economica città/campagna. Nella memoria tuttavia si consolidano in maniera prevalente i ricordi antagonisti, nella logica del vittimismo speculare. Le ferite, del resto, sono state profonde e difficili da cicatrizzare, tanto più che in sede locale esse vengono utilizzate in maniera duratura per creare e consolidare consenso politico.

Il peso delle memorie grava quindi sulle comunità di frontiera anche assai dopo che i conflitti sono stati risolti. A partire dagli anni ’60, Italia e Jugoslavia, lasciatesi alle spalle le rivalità del passato, divengono ottimi partner strategici ed economici, mentre il problema delle minoranze è stato di fatto superato con la sparizione quasi totale delle medesime. Ciò nonostante, le reliquie dei rispettivi gruppi minoritari continuano a venir guardate con sospetto da entrambe le parti.

Per il governo italiano, la minoranza slovena continua per tutti gli anni ’60 a venir considerata come una “quinta colonna” jugoslava da sorvegliare con attenzione, mentre nell’opinione pubblica locale italiana è ancora vivissimo il complesso della “minaccia slava”. S’inquadrano in questa ottica le resistenze all’emanazione di una legge globale di tutela della minoranza slovena in tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, anche se una normativa esiste per le province di Gorizia e Trieste. Sul piano politico, assai dura si rivelerà la battaglia politica condotta negli anni ’60 dalle forze politiche del centrosinistra per l’integrazione piena della comunità slovena e quando negli anni ’70 di fronte alla strategia della tensione si realizzeranno forme importanti di unità antifascista punita tra italiani e sloveni, l’elettorato moderato punirà duramente i sostenitori di tali scelte.

Decisamente peggiori sono le condizioni della minoranza italiana in Istria, sulla quale pesa sempre il ricordo dell’equivalenza tra italianità e fascismo posta dal regime di Mussolini e fatta propria, ritorcendola contro gli italiani, dal movimento partigiano jugoslavo e dai suoi eredi. Per il regime jugoslavo la minoranza, pur sparuta ed addomesticata, rimane sempre una potenziale portatrice di dissenso e quindi un soggetto da controllare mediante periodiche epurazioni della sua organizzazione ufficiale, l’Unione italiana; l’ultima, assai ampia, arriva negli anni ’70, seguiti da un rigido conformismo. Inoltre, all’interno del sistema politico jugoslavo i diritti nazionali sono riconosciuti al gruppo minoritario, ma non ai suoi singoli componenti: così, il gruppo nazionale italiano ha diritto a scuole, mezzi di comunicazione, teatro, cori, ecc., ma i singoli cittadini di lingua italiana non hanno il diritto di usufruire liberamente delle strutture minoritari, ad esempio se vengono ritenuti di ascendenza slava.

Tirando a questo punto le fila del ragionamento, alcuni elementi sembrano risaltare con una certa evidenza. Primo fra tutti, la lunga durata della transizione, che si può ritenere conclusa solo con la stabilizzazione degli anni ’60. Poi, l’intreccio delle linee di faglia che frammentano la società di frontiera: alcune ereditate dalle stagioni precedenti, altre generate dalle dinamiche stese del dopoguerra. Ancora, le marcate articolazioni dei diversi fronti in lotta, per giunta soggette a significative evoluzioni nel tempo. Infine, il peso delle memorie, fra loro antagoniste ma accomunate da una frustrazione da sottovalutazione in spazi più larghi di quelli locali, che genera rancori e sempre ripetute richieste di salvaguardia, valorizzazione e risarcimento. Speculare a ciò, la fatica con si sono fatte strada le istanze di riconciliazione transfrontaliera ed all’interno delle società locali, che comunque sono state proposte con perseveranza nelle successive stagioni politiche. Nell’insieme quindi, una storia davvero interessante per gli studiosi, a tutto danno – si capisce – di chi l’ha vissuta.

Bibliografia essenziale

D’Amelio D., (a cura di), La difesa dell'italianità. L'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), Il Mulino, Bologna 2015.

De Castro D., La questione di Trieste. L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, Lint, Trieste 1981.

De Leonardis M., La diplomazia atlantica e la soluzione del problema di Trieste, 1952-1954, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1992.

La città reale: economia, società e vita quotidiana a Trieste 1945-1954, Trieste, Edizioni Comune di Trieste 2004.

Moscarda O., Il «potere popolare» in Istria 1945-1953, CRS, Rovigno 2016.

Nemec G., Nascita di una minoranza. Istria 1947-1965. Storia e me-moria degli italiani rimasti nell’area istro-quarnerina, Rovigno, Unione italiana Fiume, UPT Trieste, Università di Trieste, CRSR, 2012.

Novak, B., Trieste 1941-1954: la lotta politica etnica e ideologica, Mursia, Milano 2013.

Relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, in “Qualestoria”, 2000, n. 2.

Rumici G., Fratelli d’Istria: 1945-2000 italiani divisi, Mursia, Milano 2001.

Pupo R., Il confine scomparso, Irsml, Trieste 2008.

Pupo R., Il lungo esodo, Rizzoli, Milano 2005.

Pupo R., Trieste ’45, Laterza, Roma-Bari 2014.

Valdevit G., La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Franco Angeli, Milano 1986.

Valdevit G., Il dilemma Trieste. Guerra e dopoguerra in uno scenario europeo, IRSML, Trieste 1999.

Valdevit G., Trieste 1953-1954. L'ultima crisi, MGS press, 1994.

Verrocchio A., (a cura di), Trieste tra ricostruzione e ritorno all’Italia (1945-1954), Irsml, Trieste 2004.